こんにちは!テキエブの鳥山涼です。

こちらのニュースについて、志乃さんと話しました!

福井梅削りかす ビールに 福井のバー店主企画 穏やかな香りと酸味:日刊県民福井Web

福井市のビアバー「アワタチ」店主・林聖司さんが企画・立案した、福井梅の削りかすを使ったクラフトビール「うめのビ」が2025年7月18日に市内5店舗で発売されます。限定240本で、苦みを抑え、ビール初心者でも飲みやすい穏やかな香りと酸味が特徴です。詳細は日刊県民福井Webで確認できます。URL:https://www.fukuinews.co.jp/(日刊県民福井Web)

福井梅の削りかすを使ったクラフトビール「うめのビ」とは?

梅の削りかすって、普通はどういう使い方をするんですか?ビールに使うのは珍しいですよね?

そうなんですね。ビールに梅の風味が加わると、どんな味になるのかすごく気になります。

「アワタチ」店主・林聖司さんの企画背景と狙い

林さんは地元福井の素材を活かした新しいクラフトビールを作りたいという思いから、この企画を立ち上げたの。特に、梅の削りかすという通常は廃棄される部分を使うことで、地域資源の有効活用にもつなげているわ。

また、苦みが強いビールが苦手な人や初心者でも楽しめるように、味のバランスにもこだわっているのがポイントね。

なるほど、地元の素材を活かすだけじゃなくて、環境にも配慮しているんですね。ビールの苦みを抑える工夫って、具体的にはどういうことをしているんですか?

それに、初心者でも飲みやすいビールって、どんな味わいなんでしょうか?

「うめのビ」の味わい特徴:穏やかな香りと酸味の秘密

「うめのビ」は、梅の削りかすから出る自然な酸味と香りがビールに溶け込んでいるの。これが苦みを和らげ、全体的に穏やかでフルーティーな味わいを作り出しているのよ。

酸味がアクセントになっているため、後味もすっきりとしていて飲みやすいのが特徴ね。

なるほど、酸味が苦みを抑えているんですね。フルーティーな香りがあると、ビールが苦手な人でも挑戦しやすそうです。

香りや味のバランスが良いビールって、カクテルのベースにも使えそうですね。

福井梅の削りかすがビールに与える影響と製造工程のポイント

梅の削りかすは、梅の果肉や皮の一部が含まれていて、これがビールに独特の酸味と香りを与えるの。製造工程では、通常の麦芽やホップに加えて、この削りかすを適切なタイミングで投入することで、味わいの調整をしているわ。

また、削りかすは発酵の過程で自然に溶け込み、苦みを抑えつつも梅の風味をしっかりと感じられるように工夫されているの。

製造のタイミングが重要なんですね。梅の風味を活かしつつ、ビールの基本的な味わいも損なわないようにするのは難しそうです。

こうした工夫があるからこそ、初心者でも飲みやすいビールになるんですね。

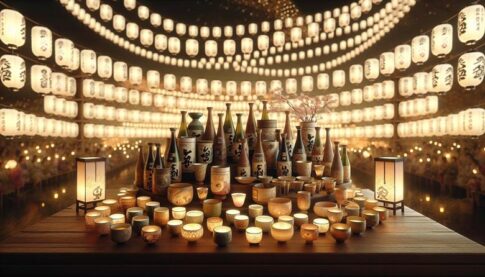

限定240本の販売情報と市内5店舗での取り扱い状況

「うめのビ」は限定240本の数量限定商品で、福井市内の5店舗でのみ販売される予定よ。発売日は2025年7月18日。

詳細や取り扱い店舗については、日刊県民福井Webで確認できるわ。

限定品ってやっぱり特別感がありますね。福井の地元の方や観光客にとっても、貴重な体験になりそうです。

僕も福井に行く機会があったら、ぜひ試してみたいです。

ビール初心者にもおすすめの理由と飲み方の提案

苦みが抑えられていて酸味と香りが穏やかなので、ビール初心者や苦手意識のある人にもおすすめできるわ。

飲み方としては、冷やしすぎずに少し温度を上げて香りを楽しみながら飲むのが良いわね。カクテルのベースとしても使えるから、例えば梅の酸味を活かしたサワー系のアレンジも面白いと思うわ。

なるほど、温度管理も大事なんですね。カクテルに使うアイデアは面白いです!梅の風味があると、和風のカクテルにも合いそうですね。

これなら僕みたいな初心者でも気軽に楽しめそうです。

福井の地酒文化とクラフトビールの新たな可能性

福井は日本酒の名産地として知られているけれど、こうしたクラフトビールの取り組みも地域の酒文化を豊かにしているの。

地元の素材を活かした新しいお酒が増えることで、消費者の選択肢が広がり、地域経済の活性化にもつながるわね。

確かに、地元の素材を使ったお酒って、その土地の魅力を伝える役割もありますよね。

クラフトビールが地酒文化の一翼を担うのは、これからますます増えそうですね。

業界人視点で見る「うめのビ」の市場価値と今後の展望

業界の視点から見ると、「うめのビ」は地域資源の活用と消費者ニーズの両立を図った好例ね。限定品として希少価値も高く、クラフトビール市場の多様化に貢献しているわ。

今後はこうした地元素材を使った商品が増え、地域ごとの特色を活かしたクラフトビールが市場で注目される可能性が高いわね。

地域の特色を活かした商品は、消費者の興味も引きやすいですよね。限定240本という数量も、プレミア感があっていいなと思います。

これからのクラフトビール業界の動きが楽しみです。

余談:梅の酒類利用の歴史と他の梅を使ったお酒の紹介

梅は昔から日本酒や焼酎の割り材として使われてきた歴史があるわ。梅酒や梅サワーは特に人気が高いし、梅の酸味や香りはお酒の味わいを引き立てるのに適しているの。

「うめのビ」のように梅の削りかすを使うのは新しい試みだけど、伝統的な梅の利用法を現代風にアレンジしたとも言えるわね。

梅酒はよく飲みますけど、梅の削りかすを使ったビールは初めて聞きました。伝統と革新が融合している感じがしますね。

これからも梅を使った新しいお酒が増えそうで楽しみです。

福井市のビアバー「アワタチ」の店主、林聖司さんが企画した「うめのビ」は、福井梅の削りかすを使ったクラフトビールよ。2025年7月18日に市内5店舗で限定240本が発売されるの。

このビールは、梅の削りかすを活用することで、独特の香りと酸味を持ちながらも苦みを抑え、ビール初心者でも飲みやすい味わいに仕上がっているのが特徴ね。