こんにちは!テキエブの鳥山涼です。

こちらのニュースについて、志乃さんと話しました!

宮城県山元町のビール醸造所、醸造免許を取得、製造開始へ | PR TIMES | 岩手日報ONLINE

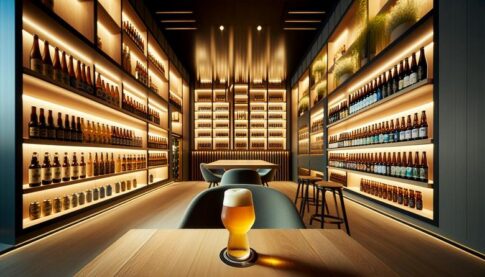

宮城県山元町に新たなビール醸造所が設立され、醸造免許を取得して製造を開始することが発表されました。詳細や問い合わせは発表元に直接ご確認ください。ニュースの掲載元は岩手日報ONLINEで、掲載日は2025年11月2日です。関連情報は以下のURLからご覧いただけます。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000000.000000000.html(PR TIMES掲載記事)

宮城県山元町に新設されたビール醸造所の概要

志乃さん、山元町に新しい醸造所ができるってすごいですね!具体的にはどんな規模の醸造所なんでしょうか?

それと、どんな種類のビールを作る予定なのかも気になります。地域の特色を活かしたビールってどんな感じになるんでしょう?

醸造免許取得の意義と製造開始の背景

醸造免許の取得は、ビール製造を正式に開始するための重要なステップです。日本では酒税法に基づき、免許なしでの製造は認められていませんからね。

今回の新設醸造所は、地域活性化や地元産業の振興を目的に設立された可能性が高いです。製造開始の背景には、クラフトビール人気の高まりや地元の素材を活かした商品開発の意欲があるでしょう。

なるほど、免許がないとビールは作れないんですね。クラフトビールの人気が後押ししているんですね。

地元の素材を使うって、具体的にはどんなものが考えられますか?例えば山元町ならではの特徴ってありますか?

山元町の地理的・気候的特徴がビールに与える影響

山元町は太平洋に面していて、比較的温暖な気候が特徴です。こうした気候はビールの発酵に適していると言われています。

また、地元の水質もビールの味に大きく影響します。軟水が多い地域では、まろやかで飲みやすいビールができやすいですね。

気候や水質がビールの味に影響するんですね。知らなかったです!

山元町の軟水って、どんな味わいのビールに向いているんでしょう?例えばIPAとかスタウトとか、種類によって違うんですか?

葉山志乃が解説!ビール醸造の基本プロセスとポイント

ビール醸造の基本は、麦芽の糖化、発酵、熟成の3つのプロセスに分かれます。麦芽を糖化して麦汁を作り、酵母を加えて発酵させることでアルコールと炭酸が生まれます。

発酵温度や酵母の種類、ホップの投入タイミングなどが味わいを大きく左右します。だからこそ、醸造所ごとに個性が出るんです。

発酵温度やホップのタイミングで味が変わるんですね。すごく繊細な作業なんだなと感じました。

志乃さん、初心者でも家で簡単にできるビール作りのポイントってありますか?

家庭でのビール作りは発酵管理が難しいですが、温度管理をしっかりすることが大切です。あとは清潔さを保つこと。雑菌が入ると味が悪くなるので注意してね。

発酵温度は酵母の種類に合わせて調整することが重要。例えばエール酵母は高め、ラガー酵母は低めの温度が適しています。

鳥山涼が語る!地域ビールの市場動向と消費者ニーズ

最近、地域密着型のクラフトビールが人気ですよね。SNSでも地元のビールを応援する声が多いですし、観光と連動した取り組みも増えています。

消費者は味の個性だけでなく、ストーリーや地域性を重視する傾向が強いと感じます。だからこそ、山元町の新醸造所も期待されているんでしょうね。

そうね。地域の歴史や文化をビールに反映させることで、消費者の共感を得やすくなるわ。単なる飲み物以上の価値を提供できるのがクラフトビールの強みよ。

また、地元の食材とペアリングしたイベントや限定商品を展開するのも有効な戦略ね。

新醸造所の製品ラインナップ予想と特徴

新設の醸造所では、まずは定番のピルスナーやペールエールなど、飲みやすく幅広い層に受け入れられるビールからスタートする可能性が高いです。

その後、山元町の特産品を使った限定ビールや季節限定のフレーバービールも展開されるかもしれません。

限定ビールってやっぱり魅力的ですよね。地元の果物やハーブを使ったビールとか、どんな味になるのか想像するだけでワクワクします。

志乃さん、そういう限定品はどうやって作るんですか?

限定品は基本のレシピに地元の素材を加えたり、発酵方法を変えたりして個性を出すの。例えば、山元町なら柑橘類やハーブ、米などが候補になるでしょうね。

限定ビールは地域の魅力を伝える重要なツールだから、マーケティング面でも注目されるわ。

業界人必見!地元密着型クラフトビールの可能性と課題

地元密着型のクラフトビールって、地域活性化にすごく役立ちそうですよね。でも、課題も多いんじゃないですか?

例えば流通や販路の確保、品質管理など、どんな問題が考えられますか?

そうね、地元密着型は強みがある反面、販路が限られたり生産量が少ないためにコストが高くなりがちなのが課題よ。

また、品質の安定化や法規制の対応も重要。特に新設の醸造所は経験不足の部分もあるから、技術指導やネットワーク作りが必要になるわね。

なるほど、単に良いビールを作るだけじゃなくて、経営面や法的な部分もクリアしないといけないんですね。

志乃さん、これからの地元クラフトビール業界に期待することはありますか?

私は、地域の個性を活かしつつ、品質と経営の両面で持続可能なモデルを作ることが重要だと思うわ。

それができれば、地域のファンを増やし、長く愛されるブランドになるはずよ。

関連情報の確認方法と問い合わせ先の案内

今回の新設醸造所の詳細や問い合わせはどこで確認できますか?

ニュースの掲載元や公式の情報源があれば教えてください。

はい、今回の情報は岩手日報ONLINEで2025年11月2日に掲載されたもので、詳細はPR TIMESの掲載記事で確認できます。

こちらのPR TIMES掲載記事から最新情報や問い合わせ先をチェックしてみてください。

今後の展望と宮城県内外のクラフトビールシーンへの影響

この新設醸造所の動きは、宮城県内のクラフトビール市場に新たな刺激を与えるでしょう。地域の特色を活かしたビールが増えることで、消費者の選択肢も広がります。

また、県外からの注目も集まり、観光や地元経済の活性化にもつながる可能性があります。

志乃さん、これからのクラフトビール業界がますます面白くなりそうですね!

僕もSNSで積極的に情報発信して、地元のビールを応援していきたいと思います。

涼くん、その意気よ。若い世代の発信力は業界にとっても大きな力になるわ。

これからも一緒にお酒の魅力を伝えていきましょう。

宮城県山元町に新たなビール醸造所が設立され、醸造免許を取得して製造を開始することが発表されました。これは地域のクラフトビールシーンにとって注目すべきニュースですね。

山元町は東北地方の太平洋側に位置し、自然豊かな環境が特徴です。こうした土地でのビール醸造は、地元の素材や水質を活かした独自の味わいが期待できます。