こんにちは!テキエブの鳥山涼です。

こちらのニュースについて、志乃さんと話しました!

メロンだけじゃない 夕張産長いも、焼酎に 飲み口スッキリ、限定販売中 /北海道

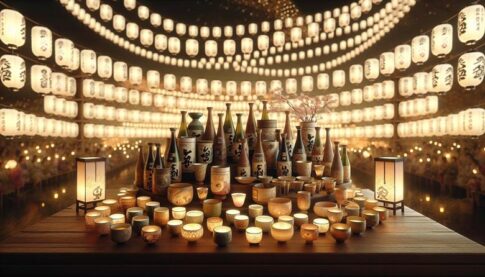

北海道夕張市の農業協同組合(JA夕張市)が、夕張メロンに続く特産品として地元産の長いもを原料にした焼酎「一(いち)Hajimari」を開発しました。2025年6月に市内で発売され、柔らかな香りとスッキリとした飲み口が好評を得ています。夕張の長いもは1899年に東北からの入植者が持ち込み、火山灰質の土壌が生育に適していることから、1970年に「夕張改良長芋」という品種改良も行われています。詳細は毎日新聞の有料記事(2025年7月21日地方版)で紹介されています。記事URL:https://mainichi.jp/articles/20250721/ddr/041/040/001000c(毎日新聞)

夕張市の新たな挑戦「一(いち)Hajimari」焼酎誕生の背景

志乃さん、長いもを使った焼酎って珍しいですよね。普通は芋焼酎といえばサツマイモが多いと思うんですが、長いもはどんな特徴があるんでしょうか?

そうね、長いも焼酎はまだまだ珍しいジャンル。長いもはデンプン質が豊富で、芋焼酎に比べて柔らかな香りとスッキリした飲み口が特徴的よ。だから「一Hajimari」は飲みやすさが好評を得ているの。

地域の特産品を活かした新しい焼酎開発は、地元経済の活性化に繋がる重要な取り組みだと思うわ。

夕張産長いもの特徴と歴史的経緯を葉山と鳥山が語る

夕張の長いもって歴史があるんですね。ニュースによると1899年に東北から入植者が持ち込んだそうですが、そこから品種改良もされたとか?

そうよ。夕張の長いもは火山灰質の土壌に適していて、1970年には「夕張改良長芋」という品種改良も行われているの。これは生産性や品質を高めるための重要なステップだったわ。

この歴史的背景があるからこそ、地元の長いもを使った焼酎開発に説得力があるのよね。

なるほど、単に長いもを使うだけじゃなくて、土地の特性や歴史を活かした商品なんですね。そういう背景を知ると、飲むときの気持ちも変わりそうです。

その通り。お酒は味だけじゃなく、背景やストーリーも楽しむものだからね。涼くんもこれからはそういう視点を持つと、もっとお酒が楽しくなるわよ。

「一(いち)Hajimari」の味わいと飲み口の魅力を徹底解説

「一Hajimari」の味わいについてもう少し詳しく教えてください。どんな飲み口なんでしょう?

「一Hajimari」は柔らかな香りとスッキリとした飲み口が特徴よ。長いも由来のデンプン質がアルコールの角を取って、口当たりがまろやかになるの。

だから焼酎初心者でも飲みやすく、ロックや水割り、さらにはカクテルベースとしても活用しやすいわね。

へえ、カクテルにも合うんですね。長いも焼酎ってあまり聞かないので、どんなアレンジが合うのか気になります。

例えば、柑橘系の果汁と合わせると爽やかさが引き立つし、ハーブやスパイスと組み合わせても面白いわ。長いも焼酎の特徴を活かした新しいカクテル開発も期待できるわね。

夕張メロンに続く地域ブランド戦略と焼酎市場への影響

夕張市は夕張メロンで有名ですが、「一Hajimari」はその次の地域ブランドとして期待されているんですよね?

そうね。夕張メロンは全国的に知られたブランドだけど、農産物だけに頼らず加工品や酒類でのブランド展開は地域経済の多角化に繋がるわ。

焼酎市場は多様化が進んでいるので、地域特産品を活かした新商品は注目されやすいのよ。

なるほど、地域の特産品を使った焼酎は市場のニーズにも合っているんですね。これから他の地域でも似たような動きが増えそうですか?

間違いなく増えるわね。地域の個性を活かした酒造りは消費者の興味を引きやすいし、地域活性化にも直結するから、今後のトレンドの一つと言えるわ。

限定販売の現状と今後の展望、業界関係者の注目ポイント

「一Hajimari」は現在夕張市内での限定販売とのことですが、今後の展望はどうなっているんでしょう?

現状は地域限定販売で、地元のファンを中心に支持を集めているわ。今後は販路拡大やオンライン販売も検討されているようだけど、品質管理やブランドイメージの維持が鍵になるわね。

業界関係者としては、こうした地域限定の新商品は市場動向を探る上で注目すべきポイントよ。

地域限定って希少価値もあって、ファンが増えそうですね。僕も機会があればぜひ飲んでみたいです。

ええ、涼くんもぜひ。地域の魅力を感じながら味わうのは格別よ。今後の展開に注目しておくといいわ。

焼酎の基本知識と長いも焼酎の位置づけを二人がわかりやすく解説

志乃さん、焼酎の基本的な種類についても教えてください。長いも焼酎はどのカテゴリーに入るんでしょう?

焼酎は大きく分けて、芋焼酎、麦焼酎、米焼酎、そして今回のような長いも焼酎などの雑芋焼酎に分類されるわ。

長いも焼酎はまだ珍しいけれど、芋焼酎の一種として考えられることが多いの。特徴的なのは、原料の違いによって香りや味わいが大きく変わる点ね。

なるほど、原料によって個性が変わるんですね。長いも焼酎はスッキリしているから、飲みやすいタイプの焼酎なんですね。

その通り。焼酎の世界は奥が深いから、色々な原料を試してみると自分の好みが見つかるわよ。

余談:火山灰質土壌がもたらす農産物の特徴と酒造りへの影響

ニュースにあった火山灰質の土壌って、農産物にどんな影響があるんですか?

火山灰質土壌はミネラルが豊富で水はけが良いのが特徴。これが農作物の味を引き締め、品質向上に寄与するのよ。

酒造りにおいても、原料の質が高いことは非常に重要で、こうした土壌が良い素材を育てることで、結果的に酒の味わいにも良い影響を与えるの。

なるほど、土壌の特性が酒の味にも繋がっているんですね。そう考えると、地域の自然環境もお酒の魅力の一部なんですね。

まさにその通り。お酒は自然と人の技術が融合したものだから、土壌や気候の話は欠かせないわね。

毎日新聞有料記事の内容紹介と情報入手のポイント

今回のニュースは毎日新聞の有料記事で詳しく紹介されているそうですが、どんな内容が読めるんでしょう?

記事では「一Hajimari」の開発経緯や地元の取り組み、焼酎の特徴などが詳しく紹介されているわ。地域の農業協同組合の視点からの戦略も掘り下げられているから、業界関係者にも参考になる内容よ。

興味がある人はこちらの毎日新聞の記事をチェックしてみてね。

ありがとうございます。僕も記事を読んで、もっと深く知識を深めたいと思います。

ぜひそうして。情報をしっかりキャッチして、自分の言葉で発信できるようになると、もっとお酒の世界が広がるわよ。

北海道夕張市の農業協同組合、JA夕張市が新たに開発した焼酎「一(いち)Hajimari」が話題になっています。これは地元産の長いもを原料にした焼酎で、2025年6月に市内で発売されました。

夕張市は夕張メロンで有名ですが、今回の焼酎はその次なる特産品として地域活性化を狙った新たな挑戦と言えますね。