こんにちは!テキエブの鳥山涼です。

こちらのニュースについて、志乃さんと話しました!

「大平ワインを世界に広める」醸造所設立へ 生食ブドウ転用し耕作放棄から畑守れ、栃木:山陽新聞デジタル|さんデジ

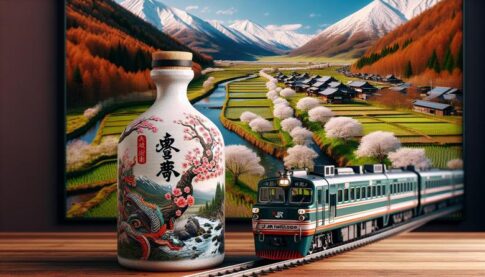

栃木県栃木市大平町で、醸造家の岩崎元気さん(38歳)が地元産のブドウを活用したワイナリー設立に取り組んでいます。明治時代から続くブドウ畑の耕作放棄を防ぐため、生食用ブドウをワイン用に転用し、「大平ワイン」を世界に広めることを目指しています。岩崎さんはフランスでの修業を経て昨年帰国し、地元のブドウ「マスカット・ベリーA」を使ったワイン開発を進めています。詳細は山陽新聞デジタルの有料記事で読むことができます。 記事URL:https://www.sanyonews.jp/article/1723456 (山陽新聞デジタル「大平ワインを世界に広める」醸造所設立へ 生食ブドウ転用し耕作放棄から畑守れ、栃木)

栃木県大平町のブドウ畑とその歴史背景

耕作放棄地って、農地が使われなくなってしまうことですよね?

そうなると、地域の農業や景観にも影響が出てしまうので、何とかしなければならない問題なんですね。

岩崎元気さんのプロフィールとフランス修業経験

岩崎元気さんはどんな方なんですか?

ニュースによると、38歳でフランスでワイン醸造の修業を積んだ後、昨年地元に戻ってきたそうですね。

そう、岩崎さんはフランスでの本格的な修業経験を持つ醸造家です。フランスはワイン造りの本場なので、そこで培った技術や知識は非常に貴重です。

その経験を活かして、地元のブドウを使ったワイン作りに挑戦しているのが大平ワインプロジェクトの大きな強みと言えますね。

生食用ブドウ「マスカット・ベリーA」をワイン用に転用する意義

今回のプロジェクトで特に注目すべきは、生食用のブドウ「マスカット・ベリーA」をワイン用に転用している点です。

通常、ワイン用のブドウは糖度や酸味のバランスが異なり、醸造に適した品種が使われますが、生食用ブドウを使うのは珍しい挑戦です。

生食用のブドウをワインにするって、味や品質に影響は出ないんですか?

どうしてその方法を選んだんでしょうか?

良い質問ね。生食用のマスカット・ベリーAは香りが豊かで果実味が強いのが特徴。これをワインに活かすことで、フルーティーで親しみやすい味わいのワインができる可能性があるの。

また、耕作放棄を防ぐために既存の生食用ブドウ畑を活用するという地域資源の有効活用という意味も大きいわ。

耕作放棄地問題とワイナリー設立による地域活性化の取り組み

耕作放棄地の問題を解決するために、ワイナリーを設立するのはどういう効果があるんでしょうか?

ワイナリーができることで、ブドウ畑の管理が継続されるだけでなく、地域の雇用創出や観光誘致にもつながるの。

さらに、地元産ワインのブランド化が進めば、地域経済の活性化に大きく寄与するわね。地域の持続可能な発展に直結する取り組みと言えるわ。

なるほど。ワイナリーは単なるお酒の生産場所ではなく、地域の未来を支える重要な役割も果たしているんですね。

「大平ワイン」の特徴と今後の世界展開への期待

「大平ワイン」は、マスカット・ベリーAを使ったフルーティーで飲みやすい味わいが特徴です。

岩崎さんのフランスでの経験を活かし、品質管理や醸造技術にこだわったワイン造りが進められています。

世界展開を目指しているということですが、日本の地元産ワインが海外でどのように受け入れられるか楽しみですね。

特にマスカット・ベリーAという品種の個性がどう評価されるのか気になります。

そうね。海外市場では日本ワインの品質が徐々に認知されてきているので、大平ワインの世界展開は日本ワイン全体のブランド力向上にもつながる可能性があるわ。

ただし、海外市場は競争が激しいため、品質だけでなくマーケティング戦略も重要になるでしょう。

ワイン醸造の基本知識と生食ブドウ転用の技術的ポイント

ワイン醸造の基本ってどんなことがあるんでしょう?生食用ブドウを使う場合、特に注意すべき点はありますか?

ワイン醸造は、ブドウの糖度や酸度、発酵管理が非常に重要よ。生食用ブドウは糖度がワイン用に比べて低いことが多いので、発酵過程での調整が必要になるの。

また、皮の厚さやタンニンの量も異なるため、ワインの味わいに影響を与えるポイントを細かくコントロールする技術が求められるわね。

なるほど。単にブドウを使うだけじゃなくて、醸造の過程で工夫が必要なんですね。

だからこそ、岩崎さんのような専門的な知識と経験が重要になるんですね。

地元産ワインの市場動向と消費者トレンドの解説

近年、日本の地元産ワインの人気が高まっています。特に若い世代や女性を中心に、フルーティーで飲みやすいワインの需要が増えているの。

また、地産地消や地域のストーリーを重視する消費者も多く、地元産ワインはそのニーズに合致しています。

それって、大平ワインのような地域密着型のワインが注目される背景なんですね。

お酒を楽しむだけでなく、地域の文化や歴史も感じられるのは魅力的です。

業界人必見!新たなワイナリー設立がもたらすビジネスチャンス

バーテンダーや酒販店の方々にとって、この新しいワイナリー設立はどんな意味があるんでしょうか?

新しいワイナリーの誕生は、独自の地元産ワインを取り扱うチャンスを広げるわ。特にマスカット・ベリーAの個性を活かしたワインは、他にはない商品として差別化できる。

また、地域活性化に貢献するストーリーを伝えることで、消費者の共感を得やすく、販売促進にもつながるわね。業界人にとっては新たなビジネスチャンスと言えるでしょう。

山陽新聞デジタル記事の紹介と詳細情報の入手方法

今回の大平ワインの取り組みについては、山陽新聞デジタルの有料記事で詳しく紹介されています。

興味がある方は、こちらの記事URLから詳細を確認できます。

有料記事なので内容は深掘りされているんですね。僕もぜひ読んでみたいです。

こうした一次情報にアクセスすることは、正確な知識を得るために大切ですね。

葉山志乃と鳥山涼のまとめと今後注目すべきポイント

志乃さん、今回の大平ワインの話を聞いて、僕は地元の資源を活かした新しいワイン造りの可能性を強く感じました。

特に生食用ブドウの転用という挑戦が面白いと思います。

そうね、涼くん。地域の歴史や課題を踏まえたワイン造りは、単なる商品以上の価値を生み出すわ。

今後は品質の向上とともに、世界展開に向けた戦略や消費者とのコミュニケーションが鍵になるでしょう。

業界人としても、こうした新しい動きを注視し、地元産ワインの魅力を広めていくことが大切よ。

ありがとうございます、志乃さん。僕ももっと勉強して、SNSなどで正しい情報を発信していきたいと思います。

これからもこうした地域発の挑戦に注目していきます!

栃木県大平町は、明治時代から続く歴史あるブドウ畑がある地域です。しかし近年、耕作放棄地が増えてしまい、ブドウ畑の維持が難しくなっているのが現状です。

この背景には、農業従事者の高齢化や後継者不足があり、特に生食用ブドウの需要変動も影響しています。だからこそ、地域の農地を守るための新しい取り組みが求められているのです。