こんにちは!テキエブの鳥山涼です。

こちらのニュースについて、志乃さんと話しました!

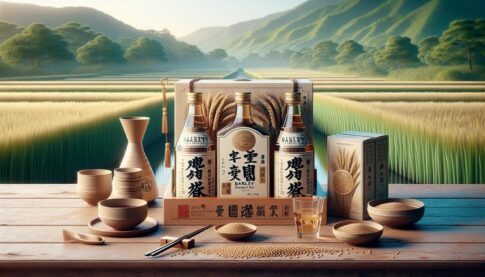

日本酒、ワイン、クラフトビール 「地酒」120種「さけくらべ」 酒販店関係者ら150人参加 栃木県:東京新聞デジタル

栃木県宇都宮市本町の県総合文化センターで、8月20日に日本酒、ワイン、クラフトビールなど地元産の「地酒」120種を集めた有料試飲商談会「さけくらべ栃木in宇都宮」が開催されました。県内外の酒販店、飲食店、宿泊施設関係者など約150人が参加し、地酒の魅力を確かめながら商談の機会を持ちました。「さけくらべ」は長崎県やパリなど国内外で開催されてきたプロ向け試飲イベントで、栃木県では県が主催者に加わり開催しています。詳細は東京新聞デジタルの記事をご覧ください。 https://www.tokyo-np.co.jp/article/(東京新聞デジタル「日本酒、ワイン、クラフトビール 「地酒」120種「さけくらべ」 酒販店関係者ら150人参加 栃木県」)

栃木県宇都宮で開催された「さけくらべ栃木in宇都宮」とは?

そうね、涼くん。この「さけくらべ」はもともと長崎県やパリなど国内外で開催されてきたプロ向けの試飲イベントで、今回は栃木県が主催者に加わって開催されたの。

地元の多彩な地酒を一堂に集めることで、業界関係者が新たな取引先や商品を見つける場としても重要な役割を果たしているわ。詳しくは東京新聞デジタルの記事も参考にしてみてね。

葉山志乃が語る「地酒120種」の多様性と魅力

今回のイベントで注目すべきは、120種類もの地酒が一堂に会した多様性よ。日本酒だけでなく、ワインやクラフトビールも含まれているから、地元の酒蔵や醸造所の幅広い技術と個性が感じられるわ。

地酒の多様性は、地域の風土や歴史を反映しているから、飲み比べることでその土地の文化を味わうことができるの。

なるほど、志乃さん。日本酒だけじゃなくてワインやクラフトビールも地元産として紹介されているんですね。地酒の定義って少し曖昧に感じていたんですが、そういう広がりもあるんですね。

それにしても120種類はすごい数ですね。どんな特徴のものが多いんでしょうか?

栃木県は米どころで日本酒の生産が盛んな一方で、近年はクラフトビールやワインの醸造も活発になっているの。だから、フルーティーな日本酒や個性的なクラフトビール、地元産のブドウを使ったワインなど、味わいの幅が広いのよ。

こうした多様な地酒を一度に試せるのは、業界人にとっても新たな提案や発見の場になるわね。

鳥山涼が解説する日本酒、ワイン、クラフトビールの基本知識

志乃さん、僕のようにまだお酒の知識が浅い人向けに、日本酒、ワイン、クラフトビールの基本的な違いを教えてもらえますか?

特に地酒としての特徴がどう違うのか気になります。

いい質問ね、涼くん。まず日本酒は、主に米と水を原料にして発酵させたお酒で、発酵の過程で酵母が糖分をアルコールに変えるの。日本の気候や水質、米の品種が味に大きく影響するわ。

一方、ワインはブドウを発酵させて作るお酒で、ブドウの品種や栽培環境、醸造方法によって味わいが多彩に変わるのよ。

なるほど、日本酒とワインは発酵の原料が違うんですね。クラフトビールはどうでしょう?

ビールは麦芽やホップを使うと聞いたことがありますが、地酒としてのクラフトビールはどう特徴づけられるんでしょうか?

クラフトビールは、小規模な醸造所が独自のレシピや製法で作るビールのこと。麦芽やホップを使い、発酵させて作るけれど、原料の選び方や発酵温度、ホップの種類などで味の幅が広がるの。

栃木のクラフトビールは地元の素材を活かした個性的なものが多く、地酒の一部として注目されているわ。

「さけくらべ」イベントの歴史と全国・海外展開の背景

「さけくらべ」というイベントは長崎県やパリでも開催されているそうですが、どんな歴史や背景があるんでしょうか?

どうして海外でも行われているんですか?

「さけくらべ」は、もともと日本の地酒を国内外の業界関係者に紹介し、販路拡大や情報交換を促進するために始まった試飲商談会なの。

長崎県やパリでの開催は、地域の地酒を世界に発信する狙いがあり、海外のバイヤーや飲食店関係者に直接アピールできる貴重な機会になっているわ。

なるほど、海外での開催は日本酒や地酒のグローバルな人気を背景にしているんですね。

栃木県での開催は、その流れの一環ということですか?

そうよ。栃木県が主催に加わったことで、地域の地酒の魅力を国内外に広く伝える体制が強化されたの。地域活性化や観光振興にもつながる重要なイベントになっているわね。

栃木県が主催に加わった意義と地域活性化への期待

栃木県が「さけくらべ」の主催に加わったことにはどんな意義があるんでしょうか?

地域の活性化にもつながると聞きましたが。

栃木県が主催に加わることで、行政と地元産業が連携して地酒の魅力を発信できるようになったのが大きいわね。

地域の酒蔵や醸造所の支援、販路拡大、観光誘致に直結する取り組みとして期待されているのよ。

なるほど、行政が関わることでイベントの規模や影響力も大きくなりそうですね。

それに、地元の人だけでなく全国や海外からの注目も集まりそうです。

そう、地域の特産品としての地酒を軸に、観光や飲食業界の活性化も期待できるわ。地元の魅力を再発見し、外に発信する良い機会になるの。

参加者150人の反応と商談の現場から見えたトレンド

約150人の参加者があったそうですが、実際の反応や商談の様子はどうだったんでしょう?

最近の地酒のトレンドも気になります。

参加者は酒販店や飲食店、宿泊施設の関係者が中心で、実際に試飲しながら活発に商談が行われていたわ。

最近のトレンドとしては、フルーティーで飲みやすい日本酒や、個性的なクラフトビールの人気が高まっていることが挙げられるわね。

やっぱり飲みやすさや個性が求められているんですね。若い世代にも受け入れられやすそうです。

商談の場で新しい商品が発掘されるのも楽しみですね。

そうね。こうしたイベントは業界の最新動向を知るだけでなく、地元の酒蔵や醸造所が新たな販路を開拓する重要な場でもあるの。涼くんも将来、こういう場に参加してみるといいわよ。

葉山志乃と鳥山涼が語る地酒の今後の可能性と業界への影響

志乃さん、今回の「さけくらべ栃木in宇都宮」を通じて、地酒の今後の可能性や業界への影響についてどうお考えですか?

地酒は地域の文化や風土を反映した商品だから、地域活性化や観光振興の核になる可能性が高いわ。

また、消費者の多様なニーズに応えるために、味わいやスタイルの幅を広げる動きも進んでいるの。こうしたイベントがその橋渡し役を果たしているのよ。

なるほど、地酒は単なるお酒ではなく、地域の魅力を伝える重要な存在なんですね。

業界全体にも良い刺激を与えていると感じます。

そうね。これからも地酒の魅力を正しく伝え、消費者や業界の期待に応えていくことが大切よ。涼くんもぜひ色々な地酒に触れて、情報発信を続けてね。

地酒ファン必見!次回「さけくらべ」開催情報と参加方法

最後に、地酒ファンや業界関係者に向けて、次回の「さけくらべ」開催情報や参加方法について教えてください。

現時点での詳細な次回開催情報はまだ公表されていないけれど、栃木県や主催者の公式発表をチェックするのが確実よ。

今回のように県が主催に加わっているので、公式情報は信頼できるし、参加申し込みもスムーズに行えるはず。詳しくは東京新聞デジタルの記事(こちら)を参考にしてね。

ありがとうございます、志乃さん。僕も次回はぜひ参加して、もっと地酒の魅力を深く知りたいと思います!

期待しているわよ、涼くん。地酒の世界は奥が深いから、これからも一緒に学んでいきましょう。

志乃さん、栃木県宇都宮市で8月20日に「さけくらべ栃木in宇都宮」という試飲商談会が開催されたそうですね。地元産の日本酒、ワイン、クラフトビールなど120種類もの地酒が集まったイベントだとか。

参加者は酒販店や飲食店、宿泊施設の関係者など約150人で、商談の場としても活用されたそうです。地酒の魅力を直接確かめられる貴重な機会ですね。